『統計のための行列代数 』(D. A. Harville 著,伊理正夫 監訳,丸善出版,2012年)を読んだので,まとめと感想を書きます.

(そこまでの精読はできていませんが,それでも誤植と思われる箇所が散見されたので,気づいた範囲ですが末尾にまとめておきました.)

原題は『Matrix Algebra from a Statistician’s Perspective』で,統計学者が身につけるべき線形代数の知識や考え方を全2巻でまとめた著名な教科書です.線形代数は重要かつ範囲がとても広く,抑えるべきポイントがわかりづらいと大学時代から感じていたので,こういう応用を見据えた教科書はありがたいです.

以下では,他書からの補足や応用上の話も交えつつ各章の内容を簡単にまとめます.自分が後で復習するときに役立つように,という基準で内容を取捨選択しています.間違いなどありましたらコメントいただければ幸いです.

行列のスカラー倍や行列どうしの加減乗除といった基本的演算,および対称行列や三角行列といった用語を定義します.

ブロック対角行列などを定義するのに必要になる部分行列と分割行列を準備します.主部分行列 (principal submatrix) とその部分集合である首座部分行列 (leading principal submatrix) は忘れがちなので掲げておきます.

主部分行列 : n × n n \times n n × n i 1 , … , i r i_1, \ldots, i_r i 1 , … , i r i 1 , … , i r i_1, \ldots, i_r i 1 , … , i r ( n − r ) × ( n − r ) (n-r) \times (n-r) ( n − r ) × ( n − r ) 首座部分行列 : 主部分行列のうち,{ i k ∣ k = 1 , … , r } = { i ∣ i = n − r + 1 , … , n } \{ i_k ~|~ k=1,\ldots, r\} = \{ i ~|~ i=n-r+1,\ldots,n\} { i k ∣ k = 1 , … , r } = { i ∣ i = n − r + 1 , … , n } n × n n \times n n × n r r r r r r ( n − r ) × ( n − r ) (n-r) \times (n-r) ( n − r ) × ( n − r )

対称行列の主部分行列もまた対称行列であり,三角行列の主部分行列も三角行列です.

タイトルどおりの内容が4ページで書かれているだけです.

行(列)空間 ,基底 ,次元 (dimension) ,階数 (rank) ,非特異 (non-singular) といった極めて重要な概念を導入します.正則 (regular) 」と呼ぶのが一般的だと思いますが,この本では「非特異 (non-singular)」という言葉を使います.否定形でわかりにくいところがありますが,統計学で使う「正則化 (regularization)」と区別するためでしょうか.

正方行列に対して定義されるトレース を導入します.行列A \textbf{A} A t r ( A ) \mathrm{tr}(\textbf{A}) tr ( A ) A \textbf{A} A A ∈ R m × n \textbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n} A ∈ R m × n B ∈ R n × m \textbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times m} B ∈ R n × m

t r ( AB ) = t r ( BA ) \mathrm{tr}(\textbf{AB}) = \mathrm{tr}(\textbf{BA}) tr ( AB ) = tr ( BA ) 両辺で行列のサイズが異なっていることに注意してください.A ∈ R m × n \textbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n} A ∈ R m × n B ∈ R n × p \textbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times p} B ∈ R n × p C ∈ R p × m \textbf{C} \in \mathbb{R}^{p\times m} C ∈ R p × m ABC \textbf{ABC} ABC AB \textbf{AB} AB C \textbf{C} C A \textbf{A} A BC \textbf{BC} BC

t r ( ABC ) = t r ( CAB ) = t r ( BCA ) \mathrm{tr}(\textbf{ABC}) = \mathrm{tr}(\textbf{CAB}) = \mathrm{tr}(\textbf{BCA}) tr ( ABC ) = tr ( CAB ) = tr ( BCA ) ただし,次のような順序の交換はできません .

t r ( ABC ) = t r ( BAC ) \mathrm{tr}(\textbf{ABC}) = \mathrm{tr}(\textbf{BAC}) tr ( ABC ) = tr ( BAC ) 右辺は行列のサイズが合わないのでそもそも積が定義できないのですが,仮にA \textbf{A} A B \textbf{B} B C \textbf{C} C n × n n \times n n × n

ベクトルまたは行列の内積 やノルム ,正規直交基底 といった重要な概念を導入し,代数と幾何の橋渡しをします.m × n m\times n m × n V \mathcal{V} V A \textbf{A} A

∣ ∣ A ∣ ∣ = ( A ⋅ A ) 1 / 2 ||\textbf{A}|| = (\textbf{A} \cdot \textbf{A})^{1/2} ∣∣ A ∣∣ = ( A ⋅ A ) 1/2 で定められますが,これは通常の内積の場合,

∣ ∣ A ∣ ∣ = ( t r ( A ′ A ) ) 1 / 2 = ( ∑ i = 1 m ∑ j = 1 n a i j 2 ) 1 / 2 ||\textbf{A}|| = \bigl(\mathrm{tr}(\textbf{A}' \textbf{A})\bigr)^{1/2} = \Biggl(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^na_{ij}^2 \Biggr)^{1/2} ∣∣ A ∣∣ = ( tr ( A ′ A ) ) 1/2 = ( i = 1 ∑ m j = 1 ∑ n a ij 2 ) 1/2 とFrobeniusノルム を誘導します.これらの概念は計量空間やノルム空間といった話題に関係してきますが,この本ではそこには立ち入りません.Schwarzの不等式 (三角不等式 の基礎となります)やGram-Schmidtの直交化 も扱います.さらに,Gram-Schmidtの直交化から,任意の行列A \textbf{A} A Q \textbf{Q} Q R \textbf{R} R QR分解 というアルゴリズムが導かれます.QR分解は,最小二乗法や固有値計算に用いられる重要なアルゴリズムです.

次章で逆行列を導入する準備として,線形系AX = B \textbf{AX}=\textbf{B} AX = B

前章で考えた線形系AX = B \textbf{AX}=\textbf{B} AX = B A \textbf{A} A 逆行列 A − 1 \textbf{A}^{-1} A − 1 X = A − 1 B \textbf{X}=\textbf{A}^{-1}\textbf{B} X = A − 1 B Schurの補元 は,後でも度々登場するので要確認です.

逆行列を,線形系で係数行列が特異な(すなわち逆行列を持たない)場合に拡張します.m × n m\times n m × n A \textbf{A} A 一般逆行列 とは,

AGA = A \textbf{AGA} = \textbf{A} AGA = A を満たすn × m n\times m n × m G \textbf{G} G A \textbf{A} A G \textbf{G} G X = GB \textbf{X} = \textbf{GB} X = GB AX = B \textbf{AX}=\textbf{B} AX = B A \textbf{A} A A − \textbf{A}^- A −

正方行列A \textbf{A} A

A 2 = A \textbf{A}^2 = \textbf{A} A 2 = A を満たすとき,A \textbf{A} A 冪等行列 と呼びます.第12章で確認する通り,冪等行列は射影という幾何学的な操作と密接な関係を持っています.A \textbf{A} A

AAA = A \textbf{AAA} = \textbf{A} AAA = A を満たすので,自身が一般逆行列となります.また,階数とトレースが一致します.

r a n k ( A ) = t r ( A ) \mathrm{rank} (\textbf{A} )= \mathrm{tr}(\textbf{A}) rank ( A ) = tr ( A ) 第7章の続きです.逆行列などの必要な道具が揃ったので,今度は線形系の解の公式や解空間について論じます.AX = B \textbf{AX}=\textbf{B} AX = B 解集合 と呼びます.同次線形系AX = 0 \textbf{AX}=\textbf{0} AX = 0 解空間 と呼びます.また,列ベクトルx \textbf{x} x Ax = 0 \textbf{Ax}=\textbf{0} Ax = 0 A \textbf{A} A 零空間 (null space) と呼び,N ( A ) \mathcal{N}(\textbf{A}) N ( A ) A ∈ R m × n \textbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} A ∈ R m × n

N ( A ) = { x ∈ R n × 1 ∣ Ax = 0 } \mathcal{N}(\textbf{A}) = \{\textbf{x}\in \mathbb{R}^{n \times 1} ~|~ \textbf{Ax}=\textbf{0} \} N ( A ) = { x ∈ R n × 1 ∣ Ax = 0 } となります.AX = 0 \textbf{AX}=\textbf{0} AX = 0 Y \textbf{Y} Y

X ∗ = ( I − A − A ) Y \textbf{X}^* = (\textbf{I}-\textbf{A}^-\textbf{A})\textbf{Y} X ∗ = ( I − A − A ) Y で与えられます.非同次線形系の一般解は,対応する同時線形系の一般解Z ∗ \textbf{Z}^* Z ∗ X 0 \textbf{X}_0 X 0 Ax = 0 \textbf{Ax}=\textbf{0} Ax = 0 d i m ( N ( A ) ) \mathrm{dim}(\mathcal{N}(\textbf{A})) dim ( N ( A )) 階数・退化次数の定理 (rank-nullity theorem) とも呼ばれる次の式が成り立ちます.

d i m ( N ( A ) ) = n − r a n k ( A ) \mathrm{dim}(\mathcal{N}(\textbf{A})) = n - \mathrm{rank} (\textbf{A} ) dim ( N ( A )) = n − rank ( A ) なお,この本では線形変換について最後の第22章で簡単に取り上げるのみですが,線形変換T : V → W T:\mathcal{V} \rightarrow\mathcal{W} T : V → W

d i m ( K e r ( A ) ) = d i m ( V ) − d i m ( I m ( A ) ) \mathrm{dim}( \mathrm{Ker}(\textbf{A}) ) = \mathrm{dim}(\mathcal{V}) - \mathrm{dim}( \mathrm{Im}(\textbf{A}) ) dim ( Ker ( A )) = dim ( V ) − dim ( Im ( A )) 第10章に関連して,射影を導入しその統計に関する側面について論じます.U \mathcal{U} U V \mathcal{V} V Y ∈ V \textbf{Y}\in \mathcal{V} Y ∈ V ( Y − Z ) ⊥ U (\textbf{Y}-\textbf{Z}) \perp \mathcal{U} ( Y − Z ) ⊥ U 射影 Z ∈ U \textbf{Z}\in \mathcal{U} Z ∈ U X \textbf{X} X U \mathcal{U} U

P X = X ( X ′ X ) − X ′ \textbf{P}_\textbf{X} = \textbf{X}(\textbf{X}'\textbf{X})^-\textbf{X}' P X = X ( X ′ X ) − X ′ をU \mathcal{U} U 射影行列 と呼び,P X Y \textbf{P}_\textbf{X}\textbf{Y} P X Y Y \textbf{Y} Y U \mathcal{U} U U \mathcal{U} U V \mathcal{V} V Y ∈ V \textbf{Y}\in \mathcal{V} Y ∈ V W ∈ U \textbf{W}\in \mathcal{U} W ∈ U ∣ ∣ Y − W ∣ ∣ 2 ||\textbf{Y}-\textbf{W}||^2 ∣∣ Y − W ∣ ∣ 2 W \textbf{W} W Y \textbf{Y} Y U \mathcal{U} U W ⊥ ( Y − W ) \textbf{W}\perp(\textbf{Y}-\textbf{W}) W ⊥ ( Y − W )

∣ ∣ Y − W ∣ ∣ 2 = Y ⋅ ( Y − W ) ||\textbf{Y}-\textbf{W}||^2 = \textbf{Y}\cdot (\textbf{Y}-\textbf{W}) ∣∣ Y − W ∣ ∣ 2 = Y ⋅ ( Y − W ) です.

ここでようやく,正方行列に対して定義されるスカラー値である行列式 (determinant) が登場します.行列式の重要性や統計との関わりは言うまでもないでしょう.本章ではその定義,性質,余因子を使った計算方法などについて述べています.∣ AB ∣ = ∣ A ∣ ∣ B ∣ |\textbf{AB}|=|\textbf{A}||\textbf{B}| ∣ AB ∣ = ∣ A ∣∣ B ∣

直交行列の行列式の絶対値は1に等しい

逆行列の行列式は,元の行列の行列式の逆数に等しい

最後に,余因子という概念を導入します.n × n n \times n n × n A = { a i j } \textbf{A}=\{ a_{ij} \} A = { a ij } a i j a_{ij} a ij i i i j j j A i j \textbf{A}_{ij} A ij a i j a_{ij} a ij 余因子 (cofactor) を

α i j = ( − 1 ) i + j ∣ A i j ∣ \alpha_{ij} = (-1)^{i+j}|\textbf{A}_{ij}| α ij = ( − 1 ) i + j ∣ A ij ∣ と定義します.すると,A \textbf{A} A A \textbf{A} A n n n 余因子展開 が可能です.すなわち,任意の行に対して(i = 1 , … , n i=1,\ldots,n i = 1 , … , n

∣ A ∣ = ∑ j = 1 n a i j α i j |\textbf{A}| = \sum_{j=1}^n a_{ij}\alpha_{ij} ∣ A ∣ = j = 1 ∑ n a ij α ij です(列に対しても同様).さらに,n × n n \times n n × n A = { a i j } \textbf{A}=\{ a_{ij} \} A = { a ij } 余因子行列 )の転置を随伴行列 (adjoint matrix) と呼びます.式で書くと,

a d j ( A ) = { α j i } \mathrm{adj} (\textbf{A} ) = \{ \alpha_{ji} \} adj ( A ) = { α ji } です.この定義より

A a d j ( A ) = a d j ( A ) A = ∣ A ∣ I n \textbf{A} ~\mathrm{adj} (\textbf{A} ) = \mathrm{adj} (\textbf{A} )\textbf{A} = |\textbf{A}|\textbf{I}_n A adj ( A ) = adj ( A ) A = ∣ A ∣ I n が導け,A \textbf{A} A

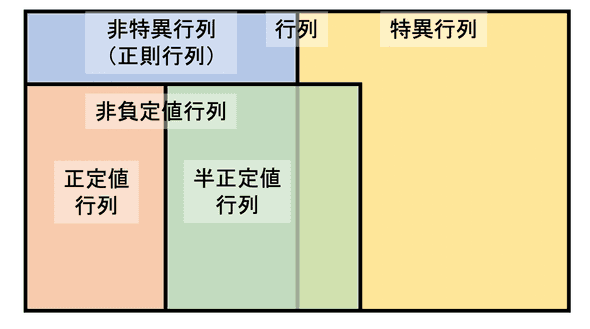

行列の二次形式や正定値性,そして行列の分解について議論します.12の節からなる長い章なので,内容をかなり絞って書きます.n × n n \times n n × n A \textbf{A} A x ∈ R n \textbf{x}\in \mathbb{R}^n x ∈ R n x ′ Ax ≥ 0 \textbf{x}'\textbf{Ax} \geq0 x ′ Ax ≥ 0 A \textbf{A} A 非負定値 (nonnegative definite) であると言います.特に,x ′ Ax > 0 \textbf{x}'\textbf{Ax} >0 x ′ Ax > 0 A \textbf{A} A 正定値 (positive definite) であると言います.非負定値であるが正定値でないとき,A \textbf{A} A 半正定値 (positive semidefinite) であると言います.

正定値行列の対角成分はすべて正であり,半正定値行列の対角成分はすべて非負です

(ここで固有値との関係を説明するのが自然だと思いますが,固有値はなぜか第21章まで出てきません.)

任意の正定値行列は非特異です.ただし,逆は成り立ちません .

さて,ここまでに登場した様々な行列の関係がわかりづらくなってきたので,ベン図にまとめてみました.半正定値行列が非特異行列と特異行列にまたがっているのがポイントです.なお,この本では行列は実数値のみからなるとします.

* 正定値性に関する用語は文献によって定義が異なるようなので注意が必要です.非負定値・正定値・半正定値を対称行列に限って定義する文献もあるそうです.また,この本で言うところの非負定値のことを「半正定値」と定義する文献もあるそうです.

次に,ある条件を満たす正方行列A \textbf{A} A L \textbf{L} L D \textbf{D} D U \textbf{U} U LDU分解 から,任意の対称正定値行列A \textbf{A} A T \textbf{T} T

A = T ′ T \textbf{A} = \textbf{T}'\textbf{T} A = T ′ T と一意に分解するCholesky分解 を導きます.LDU分解やCholesky分解は,逆行列の計算などに利用できます.A \textbf{A} A

A \textbf{A} A ⟺ \iff ⟺ A \textbf{A} A A \textbf{A} A ⟺ \iff ⟺ A \textbf{A} A

また,対称正定値行列A \textbf{A} A 双線形形式 x ′ Ay \textbf{x}'\textbf{Ay} x ′ Ay A \textbf{A} A T \textbf{T} T

P X , A = X ( X ′ AX ) − X ′ A \textbf{P}_{\textbf{X},\textbf{A}} = \textbf{X}(\textbf{X}'\textbf{AX})^-\textbf{X}'\textbf{A} P X , A = X ( X ′ AX ) − X ′ A 上巻の最後は,統計学でしばしば登場する行列の微分を扱います.具体的には,微分の定式化から,各種スカラー/ベクトル/行列の微分,鎖律,いくつかの積分を含みます.

∂ ( x ′ A ) ∂ x = ∂ ( A ′ x ) ∂ x = A \frac{\partial (\textbf{x}'\textbf{A})}{\partial \textbf{x}} = \frac{\partial (\textbf{A}'\textbf{x})}{\partial \textbf{x}} = \textbf{A} ∂ x ∂ ( x ′ A ) = ∂ x ∂ ( A ′ x ) = A ∂ ( x ′ Ax ) ∂ x = ( A + A ′ ) x \frac{\partial (\textbf{x}'\textbf{Ax})}{\partial \textbf{x}} = (\textbf{A}+\textbf{A}')\textbf{x} ∂ x ∂ ( x ′ Ax ) = ( A + A ′ ) x ∂ ( AB ) ∂ x = ∂ A ∂ x B + A ∂ B ∂ x \frac{\partial (\textbf{AB})}{\partial \textbf{x}} = \frac{\partial \textbf{A}}{\partial \textbf{x}} \textbf{B} + \textbf{A}\frac{\partial \textbf{B}}{\partial \textbf{x}} ∂ x ∂ ( AB ) = ∂ x ∂ A B + A ∂ x ∂ B ∂ ( A − 1 ) ∂ x = − A − 1 ∂ A ∂ x A − 1 \frac{\partial (\textbf{A}^{-1})}{\partial \textbf{x}} = - \textbf{A}^{-1}\frac{\partial \textbf{A}}{\partial \textbf{x}} \textbf{A}^{-1} ∂ x ∂ ( A − 1 ) = − A − 1 ∂ x ∂ A A − 1 などがあります.t r ( AX ) \mathrm{tr}(\textbf{AX}) tr ( AX ) d e t ( X ) \mathrm{det}(\textbf{X}) det ( X ) X \textbf{X} X X \textbf{X} X X \textbf{X} X

直積やテンソル積とも呼ばれるKronecker積 ,行列をベクトルに再配列するvec作用素 ,行列の対角成分とその上に位置する要素をベクトルに再配列するvech作用素 を導入します.これらを使うと,第15章で扱ったような行列の微分などの計算で見通しがよくなるそうです.

線形空間R m × n \mathbb{R}^{m\times n} R m × n U , V \mathcal{U}, \mathcal{V} U , V 和 を

U + V = { A + B ∣ ∀ A ∈ U , ∀ B ∈ V } \mathcal{U}+ \mathcal{V} = \{ \textbf{A}+\textbf{B} ~|~ \forall \textbf{A} \in\mathcal{U}, \forall \textbf{B} \in\mathcal{V} \} U + V = { A + B ∣ ∀ A ∈ U , ∀ B ∈ V } と定義します.また,U ∩ V = 0 \mathcal{U} \cap \mathcal{V}=0 U ∩ V = 0 U \mathcal{U} U V \mathcal{V} V 本質的に互いに素 (essentially disjoint) であると言います.さらに,このときの和を直和 (direct sum) と呼び,U ⊕ V \mathcal{U} \oplus \mathcal{V} U ⊕ V

d i m ( U + V ) = d i m ( U ) + d i m ( V ) − d i m ( U ∩ V ) \mathrm{dim}(\mathcal{U} + \mathcal{V}) = \mathrm{dim}(\mathcal{U}) + \mathrm{dim}(\mathcal{V}) - \mathrm{dim}(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}) dim ( U + V ) = dim ( U ) + dim ( V ) − dim ( U ∩ V ) が成り立ちます.

R + STU \textbf{R}+\textbf{STU} R + STU

n n n 線形制約のあるn n n

無数に存在する一般逆行列の中でも,Moore-Penrose形逆行列 という特別な一般逆行列について考えます.m × n m\times n m × n A \textbf{A} A n × m n\times m n × m A + \textbf{A}^+ A +

AA + A = A \textbf{AA}^+\textbf{A}=\textbf{A} AA + A = A A + AA + = A + \textbf{A}^+\textbf{AA}^+=\textbf{A}^+ A + AA + = A + ( AA + ) ′ = AA + (\textbf{AA}^+)' = \textbf{AA}^+ ( AA + ) ′ = AA + ( A + A ) ′ = A + A (\textbf{A}^+\textbf{A})' = \textbf{A}^+\textbf{A} ( A + A ) ′ = A + A

A \textbf{A} A A + = A − 1 \textbf{A}^+=\textbf{A}^{-1} A + = A − 1 A \textbf{A} A

A + = ( A ′ A ) − 1 A ′ \textbf{A}^+=(\textbf{A}'\textbf{A})^{-1}\textbf{A}' A + = ( A ′ A ) − 1 A ′ となります.Ax = b \textbf{Ax}=\textbf{b} Ax = b A + b \textbf{A}^+\textbf{b} A + b

満を持して,固有値 と固有ベクトル ,そして特異値分解など統計や機械学習で頻出の概念を導入します.この章も長いので,内容をかなり絞って書きます.A \textbf{A} A λ \lambda λ d i m [ N ( A − λ I ) ] \mathrm{dim}[\mathcal{N}(\textbf{A}-\lambda\textbf{I})] dim [ N ( A − λ I )] λ \lambda λ 幾何学的重複度 と呼びます.λ \lambda λ 特性方程式 の解としての重複度をλ \lambda λ 代数的重複度 と呼びます.これら2種類の重複度は一般に一致せず,任意の固有値に対して(幾何的重複度)≤ \leq ≤ A \textbf{A} A n × n n\times n n × n Q \textbf{Q} Q A \textbf{A} A A \textbf{A} A Q \textbf{Q} Q 対角化 されます.

Q − 1 AQ = d i a g ( λ 1 , … λ n ) \textbf{Q}^{-1}\textbf{AQ} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots\lambda_n) Q − 1 AQ = diag ( λ 1 , … λ n ) 特に,任意の対称行列はQ \textbf{Q} Q 直交対角化 されます.

Q ′ AQ = d i a g ( λ 1 , … λ n ) \textbf{Q}'\textbf{AQ} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots\lambda_n) Q ′ AQ = diag ( λ 1 , … λ n ) このとき,A \textbf{A} A

∣ ∣ A ∣ ∣ = ( t r ( A ′ A ) ) 1 / 2 = ( ∑ i = 1 n λ i 2 ) 1 / 2 ||\textbf{A}|| = (\mathrm{tr}(\textbf{A}'\textbf{A}))^{1/2} = \Biggl(\sum_{i=1}^n\lambda_i^2\Biggr)^{1/2} ∣∣ A ∣∣ = ( tr ( A ′ A ) ) 1/2 = ( i = 1 ∑ n λ i 2 ) 1/2 特別な行列の固有値の性質を次に挙げます.

直交行列の固有値は1 1 1 − 1 -1 − 1

非負定値行列の固有値はすべて非負です

正定値行列の固有値はすべて正です

最後に,特異値分解 を導出します.階数r r r m × n m\times n m × n A \textbf{A} A m × m m\times m m × m P \textbf{P} P n × n n\times n n × n Q \textbf{Q} Q r × r r\times r r × r D 1 \textbf{D}_1 D 1 A \textbf{A} A

A = P ( D 1 0 0 0 ) Q ′ = P 1 D 1 Q 1 ′ \textbf{A} = \textbf{P}\left(

\begin{array}{rr}

\textbf{D}_1 & \textbf{0}\\

\textbf{0} & \textbf{0} \\

\end{array}

\right)

\textbf{Q}'

= \textbf{P}_1\textbf{D}_1\textbf{Q}_1' A = P ( D 1 0 0 0 ) Q ′ = P 1 D 1 Q 1 ′ ただし,P 1 \textbf{P}_1 P 1 Q 1 \textbf{Q}_1 Q 1 P \textbf{P} P Q \textbf{Q} Q r r r D 1 \textbf{D}_1 D 1 A ′ A \textbf{A}'\textbf{A} A ′ A AA ′ \textbf{AA}' AA ′ r r r 特異値 (singular value) と呼びます.Q 1 \textbf{Q}_1 Q 1 P 1 \textbf{P}_1 P 1 A ′ A \textbf{A}'\textbf{A} A ′ A AA ′ \textbf{AA}' AA ′ r r r 0 0 0 r r r A \textbf{A} A

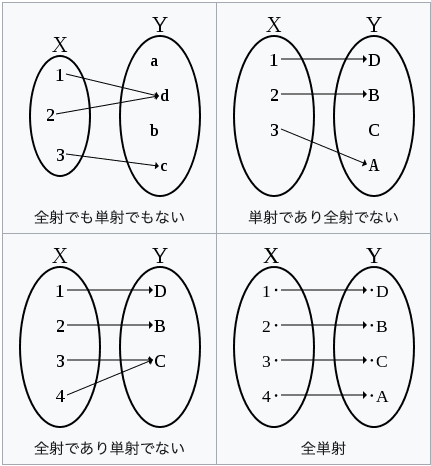

これまで行列とベクトルまたは行列同士の積として考えてきた計算を,線形変換 というより抽象化された概念で捉え直します.教科書によっては序盤ないし中盤から線形変換を扱うものもありますが,この本では最後に視座を上げるような構成をとっています.中への変換(全射) ,上への変換(単射) ,1-1変換(全単射) が新たに登場します.これらについては,Wikipedia のこの図がわかりやすいと思います.

最後に,誤植が疑われる箇所を記しておきます.私は2019年発行の第7刷で読みました.原著との比較はしていません.

p55 : 補助定理4.5.10の1つ目の同値の右辺が「C ( B ) ⊂ C ( E ) \mathcal{C}(\textbf{B}) \subset \mathcal{C}(\textbf{E}) C ( B ) ⊂ C ( E ) C ( A ) ⊂ C ( E ) \mathcal{C}(\textbf{A}) \subset \mathcal{C}(\textbf{E}) C ( A ) ⊂ C ( E ) p164 : 定理11.2.1の証明の後半「よって,Y = X ∗ \textbf{Y}=\textbf{X}^* Y = X ∗ Y = X ∗ \textbf{Y}=\textbf{X}^* Y = X ∗ Y \textbf{Y} Y p229 : 式(5.3)の最左辺は∑ j = 1 n a i j α i ′ j \sum_{j=1}^n a_{ij}\alpha_{i'j} ∑ j = 1 n a ij α i ′ j i i i j j j p230 : 式(5.4)の左から2番目の辺の第1項は,正しくはa 1 j α 1 j ′ a_{1j}\alpha_{1j'} a 1 j α 1 j ′ p274 : 定理14.5.9の証明で,「系14.4.7」と参照されているところは「系14.5.7」の誤りだと思われますp284 : 式(5.20)の説明で「(対角)行列D \textbf{D} D D \textbf{D} D p307 : 準ノルムの説明で,「量( A ⋅ B ) 1 / 2 (\textbf{A}\cdot \textbf{B})^{1/2} ( A ⋅ B ) 1/2 ( A ⋅ A ) 1 / 2 (\textbf{A}\cdot \textbf{A})^{1/2} ( A ⋅ A ) 1/2 p313 : 「projection of y \textbf{y} y U \mathcal{U} U W \textbf{W} W U \mathcal{U} U p366 : 式(8.3)の右辺は,正しくは[ a d j ( X ) ] ′ [\mathrm{adj}(\textbf{X})]' [ adj ( X ) ] ′

p75 : 式(4.11)の右辺第3項は,正しくはd i m [ R ( A ) ∩ R ( B ) ] \mathrm{dim}[\mathcal{R}(\textbf{A}) \cap \mathcal{R}(\textbf{B})] dim [ R ( A ) ∩ R ( B )] p223 : 「A \textbf{A} A 1 1 1 A \textbf{A} A 1 1 1 1 1 1 p228 : 補助定理21.2.1の証明中の式の左から3番目の辺の「I \textbf{I} I I n i \textbf{I}_{n_{i}} I n i p244 : 定理21.5.10の証明中の式は,最左辺を除くすべてで全体を1 / 2 1/2 1/2 p267 : 「同様に,Q \textbf{Q} Q n n n m − r m-r m − r m − r m-r m − r n − r n-r n − r p291 : 定理21.A.3で「実数x x x p ( x ) p(x) p ( x ) c c c p ( x ) p(x) p ( x ) ![[object Object]](/static/2d0f4e01d6e61412b3e92139e5695299/e9fba/profile-pic.png)